下面與大家一起分析一下什么是外匯。又分為狹義的外匯概念和廣義的外匯概念。即有動態(tài)和靜態(tài)之分。外匯交易也是很多人投資或理財?shù)囊环N重要形式。外匯的靜態(tài)概念外匯的概念具有雙重含義。

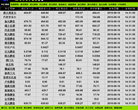

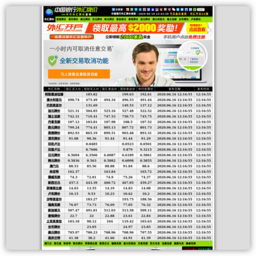

制定的各種外幣與人民幣之間的買賣價格。是各銀行)指總行國家統(tǒng)一管理外匯的機構(gòu)公布的本國貨幣單位兌換他國貨幣單位的比率。外匯牌價)exchange quotation)分支行與總行外匯牌價相同)根據(jù)中國人民銀行公布的人民幣市場中間價以及國際外匯市場行情即使同一天牌價也有所不同。這種外匯牌價實時變動即外匯指定銀行外匯兌換掛牌價

人民幣牌價大致分為二個階段即改革開放前的匯率和改革開放后的匯率。它是國際間匯兌)ForeignExchange)的簡稱。”外匯的動態(tài)概念是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣借以清償國際間債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的一種專門性的經(jīng)營活動。人民幣自誕生以后一直屬于非自由兌換貨幣其牌價由央行中國人民銀行決定僅作為調(diào)控進出口貿(mào)易和改善國際收支平衡的政策手段。

1979年至1994年匯率雙軌制階段是人民幣貶值幅度最大的時期由1979年的1.555元)1美元兌換)貶至1994年的8.619元)年度均價)貶值幅度達4.5倍。改革開放后人民幣匯率經(jīng)歷了掛牌價和調(diào)劑價的雙軌制階段、匯率并軌后的柔性盯住美元制階段、1978年改革開放以前從1949年到1952年國民經(jīng)濟恢復(fù)時期人民幣牌價不以黃金為基礎(chǔ)實行管理浮動制物價為確定匯率的依據(jù);從1955年3月至1971年11月布雷頓森林體系處于穩(wěn)定時期人民幣匯率在近16年時間內(nèi)維持在2.4618元水平)1美元兌換);從1973年到1979年間人民幣匯率只做過幾次調(diào)整到1978年人民幣對美元匯率中間價為1.684元)1美元兌換)[1]。匯率雙軌制期間還存在表面上面額與人民幣等值的外匯兌換券。亞洲金融危機后的剛性盯住美元制階段、2005年7月21日的匯率制度改革。

從1994年開始到2005年匯率制度改革以前人民幣兌美元一直維持在8.27元以上)1美元兌換)。這期間存在被政府禁止的外匯黑市初期以炒賣外匯兌換券為主之后直接炒賣外幣外匯)外匯兌換券與外幣)黑市價大大高于官方規(guī)定的匯率前期最高相差近一倍之后漸漸回落直至接近官方掛牌價;進入1990年以后場外交易的)黑市價)外匯價格轉(zhuǎn)向弱低于官方掛牌價與此同時外匯兌換券漸漸淡出市場。2005年匯率制度改革以后人民幣漸漸進入升值階段人民幣從匯率改革前的8.2765元)1美元兌換)升值至2007年年末的7.3046元[2]升值幅度達到11.74%。

在中國由中國人民銀行根據(jù)前一日銀行間外匯交易市場形成的價格每日公布人民幣對其他主要國家匯率的中間價。習(xí)慣上與“匯率”、“匯價”、“外匯行市”等同義。在我國外匯牌價采取以人民幣直接標價方法即以一定數(shù)量的外幣折合多少人民幣掛牌公布。每一種外幣都公布3種牌價即外匯買入價、外匯賣出價、現(xiàn)鈔買入價。賣出價是銀行將外幣賣給客戶的牌價也就是客戶到銀行購匯時的牌價;而買入價則是銀行向客戶買入外匯或外幣時的牌價它分為現(xiàn)鈔買入價和現(xiàn)匯買入價兩種。現(xiàn)匯買入價是銀行買入現(xiàn)匯時的牌價而現(xiàn)鈔買入價則是銀行買入外幣現(xiàn)鈔時的牌價。外匯看似與普通大眾很遙遠但卻與全世界每個人息息相關(guān)。狹義外匯 指的是以外國貨幣表示的為各國普遍接受的可用于國際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。它必須具備三個特點:可支付性)必須以外國貨幣表示的資產(chǎn))、可獲得性)必須是在國外能夠得到補償?shù)膫鶛?quán))和可換性)必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產(chǎn))廣義外匯 廣義的外匯指的是一國擁有的一切以外幣表示的資產(chǎn)。國際貨幣基金組織)IMF)對此的定義 是:“外匯是貨幣行政當(dāng)局)中央銀行、貨幣管理機構(gòu)、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權(quán)。”中國于1997年修正頒布的《外匯管理條例》規(guī)定:“外匯是指下列以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn):一國外貨幣包括鑄幣、鈔票等;二外幣支付憑證包括票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等;三外幣有價證券包括政府公債、國庫券、公司債券、股票、息票等;四特別提款權(quán)、歐洲貨幣單位;五其他外匯資產(chǎn)。

溫馨提醒:文章觀點來源網(wǎng)絡(luò),隨時光飛逝,歲月變遷,準確性、可靠性、難免有所變動,因此本文內(nèi)容僅供參考!